과외열풍, 자살 부르는 대학본고사 허용 괜찮은가?

조중동은 대학본고사 허용을 결사 반대하더니,

재벌 옹호론자 이명박이 허용하겠다고 하니 쌍수를 들어 환영하는 구나.

=======================================================

노태우 정권 시절, 1994년 대입 본고사가 부활했으나 입시부담과 과외 과열 등의 부작용으로 시행 3년만인 1997년에 사라지는 해프닝이 있었다.

3년동안 공교육 파행, 사교육 광풍, 입시증후군 등으로 온 사회가 골머리를 앓았던 것을 돌이켜 보면 논의없는 본고사 도입이 얼마나 위험한지 짐작할 수 있다. 이는 1994년 본고사를 도입했을 당시 언론의 보도만 봐도 알 수 있다. 지금은 대학자율화, 3불(기여입학제·고교등급제·본고사)폐지를 강력하게 주장하고 있는 대표언론 '조중동' 도 당시에는 반대여론을 담은 기사를 많이 보도했다.

|

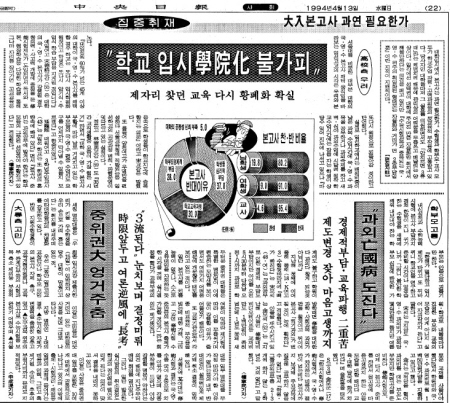

| ▲중앙일보가 '본고사'도입에 의문을 던지며, 과외망국병이 도지고 학교가 입시학원화 될 것이라는 내용의 집중취재 기사를 보도했던 자료사진 |

본고사 부활로 '과외망국론'까지 불러

본고사가 부활하면 사교육비가 기하급수적으로 증가할 것이라는 우려는 이미 10년전에 검증됐다. 당시 언론에서는 하루가 멀다하고 과열과외의 문제점을 지적했다.

대학수학능력시험과 본고사가 기존의 암기식 고교교육을 토론·탐구식 수업으로 전환시킬 것이란 기대를 져버리고 국영수 중심으로 압축되면서 과외열풍이 분 것이다.

1994년 3월 3일자 경향신문은 '과외비 보통아니다' 라는 제목의 사설에서 "'본고사=명문대'라는 일부대학의 잘못된 인식에서 비롯된 것으로 대학이기주의라는 비난을 불러왔다"며 "대학들이 본고사를 고집한다면 과목수를 대폭 늘려야함은 물론 출제능력이 없을 경우 본고사를 포기해야 마땅하다"고 비판했다.

1995년 1월 24일 한겨레에서도 한국교육개발원이 발표한 '우리나라 교육투자의 실태 등에 관한 연구'결과를 토대로 과열과외와 사교육비 문제에 대해 보도했다.

1994년 유치원생에서 대학생까지 자녀를 둔 학부모들은 교재구입비, 과외비, 교통비, 하숙비, 단체활동비 등 사교육비로 국민총생산의 6.03%인 17조4천6백여원원을 지출했다. 또 초중등 학생만을 대상으로 할때 전체 사교육비의 45%인 5조 8천여억원을 부담했다.

실제 지방에 사는 수험생들은 국영수 집중 교습을 위해 학교수업을 빠지고 강남 유명학원에 수강하는 경우도 있었으며, 일선학교에서는 국영수 중심의 우열반을 운영하기도 했다. 또 자녀의 과외비를 충당하고자 파출부 일을 하거나 부업을 하는 학부모도 있었다.

이는 과외수강이 허용되고 대학입시에서 본고사가 당락을 좌우하는 평가수단이 추가됨에 따라 사교육비가 증가한 것으로 분석된다.

입시증후군, 성적비관 자살도 발생

한편 1994년 11월 30일 동아일보 보도에 따르면 불면증, 두통, 복통, 신경과민증세 등 본고사 스트레스로 인한 '입시장애증후군' 환자가 늘었다. 이는 흔히 '고3병'으로 알려진 일시적인 증상과는 다르게 학년에 상관없이 입시와 시험에 대한 중압감을 못 견디는 학생들에게 발병하는 신종 정신병이다.

정신과 전문의는 '죽지 않는 암'이라고 경고하기도 하는데 대학수학능력시험이 끝나고 본고사가 치러지는 시기에 폭증하는 것으로 나타났다.

당시 한 정신병원 청소년 정신의료센터에서 입시장애증후군 '정신분열증'으로 1년이상 입원중이었던 이모 군은 명문대에 다니지만, 서울대가 아니면 모두 2류 대학이라고 여겨 환청에 시달리고 있었다. 이군은 고3까지 전교1등을 다투던 수재였으나 수능시험 직후부터 '너는 서울대 감이야'라는 환청에 시달렸다고 한다.

이런 입시증후군이 심화된 경우, 급기야 자살한 학생도 있었다. 1994년 6월 7일자 경향신문 보도에 의하면, 춘천 모여고 3학년 박모양이 자신의 가방을 껴안고 아파트에서 뛰어내려 스스로 목숨을 끊었다.

박 양은 문과반 192명 중 1, 2위를 차지하는 수재였고 모 학력평가원 시험결과에서도 전교2등을 차지해 서울대합격 안정권이라는 평을 받아왔었다.

하지만 모학원 본고사평가시험을 앞두고 시험에 참가하지 않은채 자살을 선택했다. 주위에서는 박양이 영문학과 진학을 원했지만, 완전한 합격선이 아니라서 불안감을 이기지 못하고 목숨을 끊은 것으로 추정했다.

이는 1년만에 수능시험 횟수가 연 2회에서 1년으로 줄고, 본고사를 치르는 대학도 94년 39개교, 95년 47개교로 증가하면서 학생들의 혼란과 부담을 가중시킨 것으로 분석된다.

/ 김지훈 기자